1.宗圣堂•张镇社

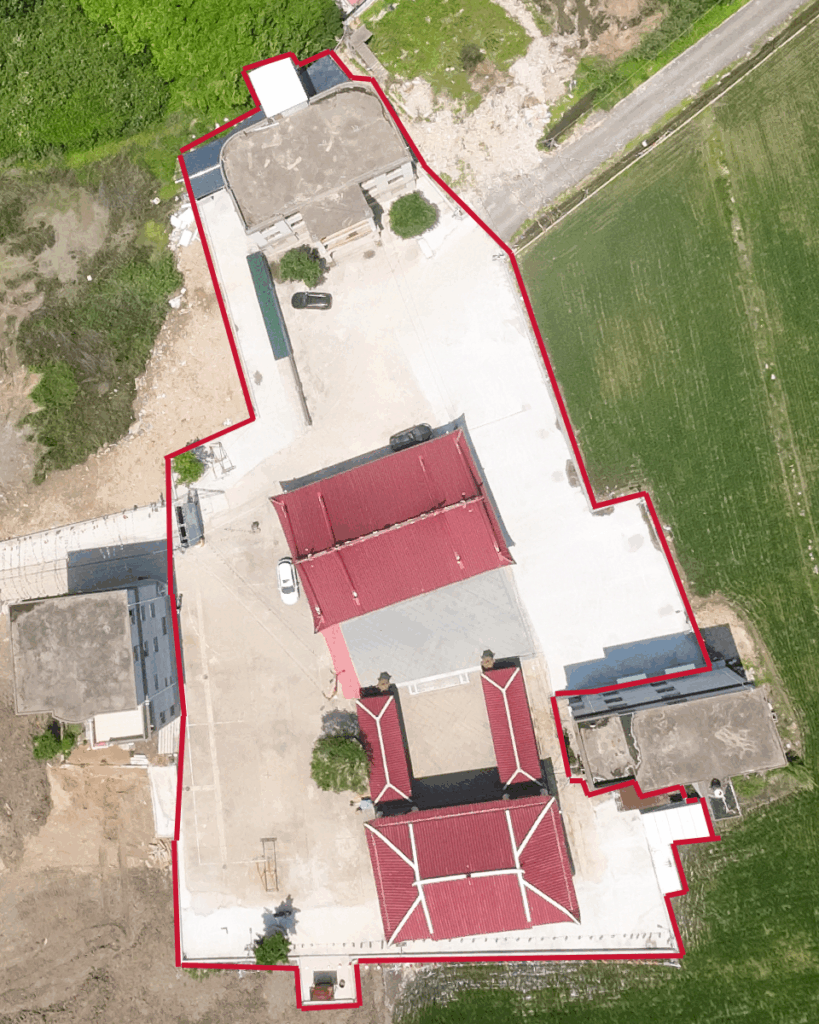

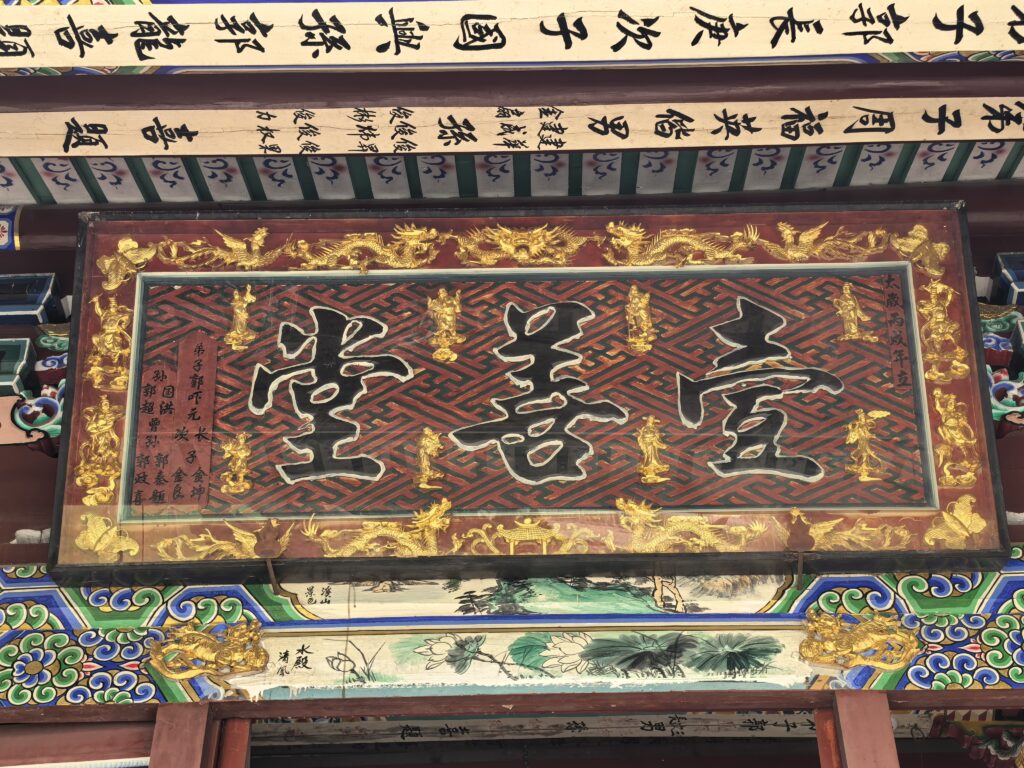

宗圣堂·张镇社,位于海尾村中央腹地,前襟壶公之秀岭,背倚木兰之长溪,形胜独具,堪称人文与地脉共融之地。系本村历史悠久之核心信仰场所,亦为莆田三一教在地方传播中的代表性庙堂之一。其渊源可追溯至清乾隆四十五年(公元1755年),郭氏始祖泰治公自南箕迁徙来此,开基创业,落籍海尾。泰治公为郭氏第四十二世孙,入闽第三十七世,入莆第二十三世,入南箕第九世(徽),为入海尾开基一世祖。其勤劳耕读,敬天法祖,族众敬仰,尊其为本村始祖。 因祖籍兴化府延兴里南箕境张镇(现莆田拱辰街道万科城张镇村),早年族人需从”江龙头”(海尾旧时码头)渡江(木兰溪)返祖地祭祀“社公”尊主明王,尤以元宵节最为隆重,然舟车劳顿,往返不便。为便族众酬神敬祖,遂于清光绪二十二年(公元1896年)创设宗圣堂,奉祀三教祖师;并于民国三十五年(公元1946年)分社设立“张镇社”,从南箕境分炉归神,奉祀尊主明王、后土夫人等神祇,形成“宗圣堂·张镇社”合祀之格局,成为本村宗族信仰中心。 宗圣堂历经修葺拓建,尤以1990年增建两侧厢厅,格局初备;至2015年,由于年久失修,全村乡亲与旅外宗亲踊跃解囊,筹资人民币叁佰伍拾万元,重建三教祠,并新建海尾大剧院与老年文体活动中心,使之焕发新生,成为集信仰、文化、乡议、活动于一体之庄严场所。 庙前石柱所镌楹联,气势磅礴,意涵深远:海濤猛涌后浪高前浪尾冲云霄裔蓝胜于蓝 此联一语双关,既点出“海尾”地名由来,亦寓先祖精神薪火相传、后世子孙超越前贤之志。海涛浩荡,象征开基先祖乘风破浪之势;“尾冲云霄”,则寓示后裔奋发图强之志气。联中“蓝”字巧借“青出于蓝而胜于蓝”之典,赞颂我海尾子孙代代进取、枝繁叶茂、光耀门楣。 宗圣堂·张镇社,不仅为我族酬神敬祖之圣地,更为海尾郭氏团结凝聚之精神灯塔。逢南箕天后宫妈祖巡安、元宵社公巡境、重阳敬祖,族众皆于此集结,敬香设案,礼乐并陈,展现出浓厚之宗亲情谊与信仰传统,诚为本村信仰文化之根、族群命脉之源。

宗圣堂·张镇社,位于海尾村中央腹地,前襟壶公之秀岭,背倚木兰之长溪,形胜独具,堪称人文与地脉共融之地。系本村历史悠久之核心信仰场所,亦为莆田三一教在地方传播中的代表性庙堂之一。其渊源可追溯至清乾隆四十五年(公元1755年),郭氏始祖泰治公自南箕迁徙来此,开基创业,落籍海尾。泰治公为郭氏第四十二世孙,入闽第三十七世,入莆第二十三世,入南箕第九世(徽),为入海尾开基一世祖。其勤劳耕读,敬天法祖,族众敬仰,尊其为本村始祖。 因祖籍兴化府延兴里南箕境张镇(现莆田拱辰街道万科城张镇村),早年族人需从”江龙头”(海尾旧时码头)渡江(木兰溪)返祖地祭祀“社公”尊主明王,尤以元宵节最为隆重,然舟车劳顿,往返不便。为便族众酬神敬祖,遂于清光绪二十二年(公元1896年)创设宗圣堂,奉祀三教祖师;并于民国三十五年(公元1946年)分社设立“张镇社”,从南箕境分炉归神,奉祀尊主明王、后土夫人等神祇,形成“宗圣堂·张镇社”合祀之格局,成为本村宗族信仰中心。 宗圣堂历经修葺拓建,尤以1990年增建两侧厢厅,格局初备;至2015年,由于年久失修,全村乡亲与旅外宗亲踊跃解囊,筹资人民币叁佰伍拾万元,重建三教祠,并新建海尾大剧院与老年文体活动中心,使之焕发新生,成为集信仰、文化、乡议、活动于一体之庄严场所。 庙前石柱所镌楹联,气势磅礴,意涵深远:海濤猛涌后浪高前浪尾冲云霄裔蓝胜于蓝 此联一语双关,既点出“海尾”地名由来,亦寓先祖精神薪火相传、后世子孙超越前贤之志。海涛浩荡,象征开基先祖乘风破浪之势;“尾冲云霄”,则寓示后裔奋发图强之志气。联中“蓝”字巧借“青出于蓝而胜于蓝”之典,赞颂我海尾子孙代代进取、枝繁叶茂、光耀门楣。 宗圣堂·张镇社,不仅为我族酬神敬祖之圣地,更为海尾郭氏团结凝聚之精神灯塔。逢南箕天后宫妈祖巡安、元宵社公巡境、重阳敬祖,族众皆于此集结,敬香设案,礼乐并陈,展现出浓厚之宗亲情谊与信仰传统,诚为本村信仰文化之根、族群命脉之源。

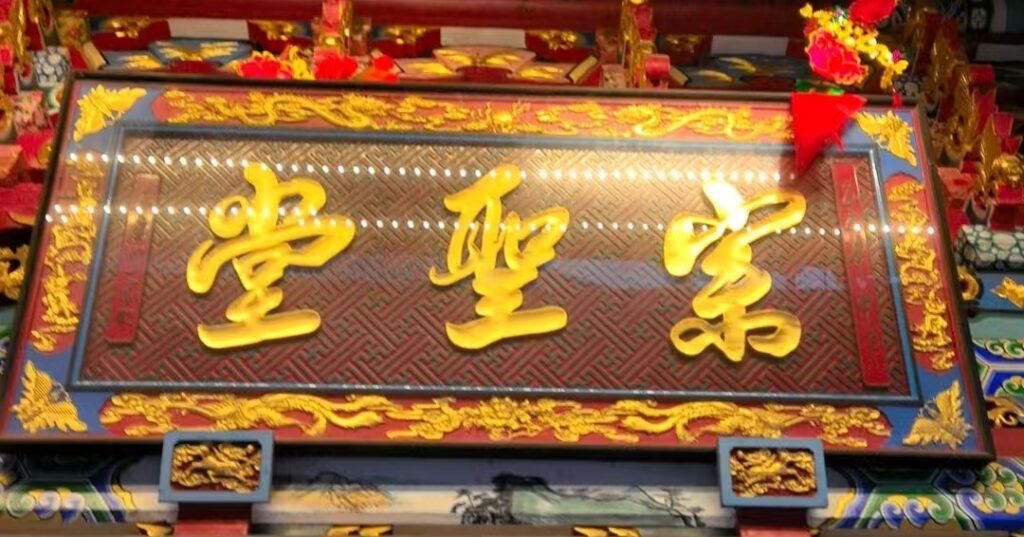

2.壹善堂(百年佛教寺院)

2.壹善堂(百年佛教寺院)

壹善堂,位于莆田海尾村,是一座具有百年历史的佛教寺院。始建于清光绪二十二年(公元1896年),总占地面积约1000平方米。自创立以来,香火延绵不绝,成为村民重要的信仰与心灵寄托之地。

寺院曾于1947年重修,次年扩建前座。解放后,虽历经波折,但信众不息,佛灯常明。至2005年,在全村百姓及各界善信的支持下,共筹得32.7万元人民币进行全面重建,并于2006年冬竣工,恢弘庄严,重现昔日辉煌。为感恩大众善举,特立碑以志。

壹善堂不仅承载佛法弘扬之使命,亦是村民精神文化生活的重要场所。每逢佛教重要节日,乡亲们齐聚寺中吃斋集会、诵经礼佛,共沐佛恩,包括:

农历二月初八:释迦牟尼佛出家纪念日

农历四月初一:佛教十斋日之一

农历十月初一:寒衣节,祈愿祖先安宁

农历腊月初一:释迦牟尼佛加持日,福慧增长

虔诚礼佛,积德行善,壹善堂至今香火不断,亦见证着海尾村民代代相传的善念与信仰。

3.興隆廟 | 興隆湖

興隆廟(土地庙),为海尾村世代香火不绝的重要民间信仰场所,主祀福德正神(土地公)。土地神在民间被尊为“社稷之主、五谷之神”,自古即有庇佑村境安宁、风调雨顺、六畜兴旺、五谷丰登之神力。兴隆廟自建庙以来,香火鼎盛,历代郭氏族人皆虔心礼奉,祭祀不辍。

因原庙历经风雨,地基倾斜,又值河道整治,已不敷使用。为护佑香火绵延、弘扬乡土信仰,村中族众与善信于岁次辛巳年(公元2001年)共议集资重建。興隆廟坐落于地势稳固之处,环境清朗,庙貌焕然一新,遂以“興隆廟”之名命之,寓意福德之神庇佑海尾兴旺、族业隆昌、福运连绵。

興隆廟西面环抱一湖,为天然淡水潭,面积约一千五百余平方米,水波澄明,四周翠绿掩映,湖体形若聚宝之盆,藏风纳气,极具风水之象。是海尾村中最大的淡水水域,自古被视为海尾之“母亲湖”,乡人称之“興隆湖”。湖水润泽田畴,涵养土地;亦为孩童夏日嬉戏之地,是无数族人记忆深处的温情所在,情感深厚,历久弥珍。

興隆廟与興隆湖畔遥对南朝壶公山,山形秀朗,气脉绵延,为海尾风水文化的重要象征。壶公山乃古代道教名胜,相传南朝著名道士“壶公”曾于此炼丹修道,山中灵气汇聚,庇佑一方。興隆廟得此山水相佐,更显神灵护佑、地灵人杰之象。

興隆廟与興隆湖,相依而生,水润庙灵,庙镇湖气,湖水自阳城河蜿蜒而来,清澈入湖,沉静储蓄;继而经港利村之港利沟缓缓流出,最终自海尾江龙头(旧时码头所在地)注入木兰溪,四通八达,润泽一方。湖与廟共存于此,南倚壶公山、北背木兰溪,天地水势环抱,山川形胜交映,堪称风水宝地,亦是海尾人文与自然交融的灵秀之域。廟为精神依托,湖为情感寄托,庙湖山溪共构风水大象,亦为海尾族人敬神礼祖、和谐共处的文化象征。岁时初一十五,村人多于廟前焚香礼拜、敬奉福神,或临水祈福,或感念祖恩,诚为我海尾族人精神信仰与乡土情怀之汇聚之地。

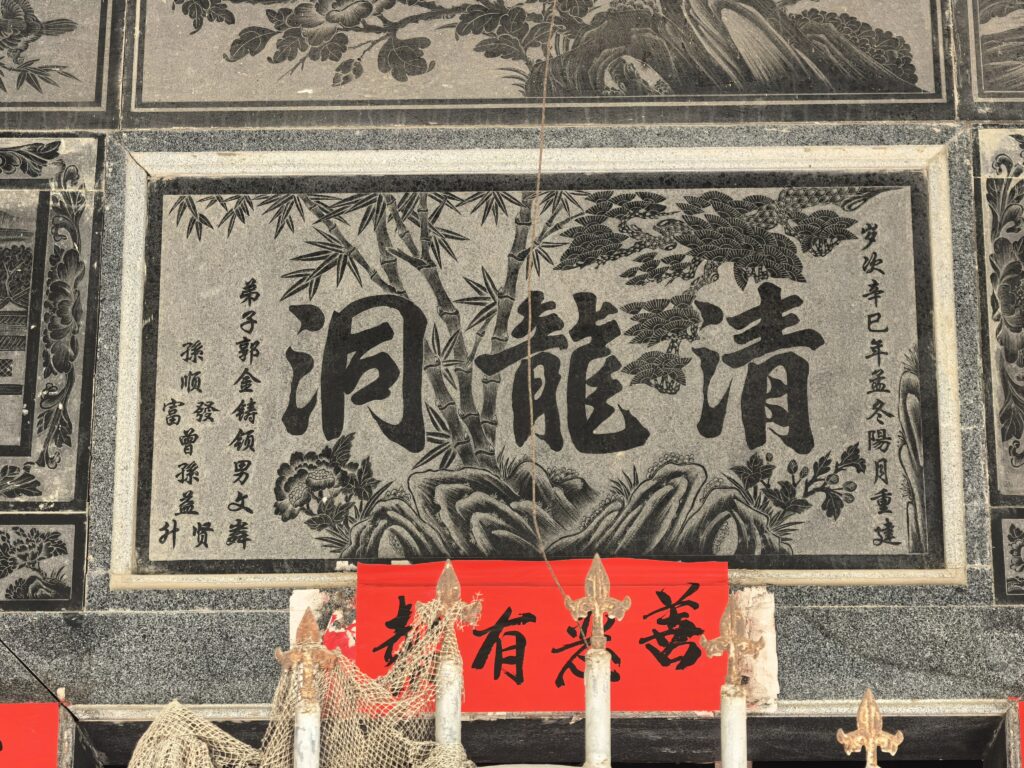

4.清龍洞

清龍洞,原为田子屋,位于木兰溪入口畔,地形临水,风景清幽,历来为海尾村先民所敬奉之灵地。然因年久失修,加之木兰溪支流河道整治,旧址地基倾斜,已难以安奉神灵。为保护传统文化遗产,延续信仰香火,于岁次辛巳年孟冬阳月(公元2001年11月),村众同心,择新址重建,并命名为“清龍洞”。

“清龍”之名,寓意山川灵秀、龙脉绵延、护佑一方,象征庇护乡民、清净祥和、风调雨顺。洞虽新建,然承载的是先祖信仰的延续与村民对自然神明的尊崇。

清龍洞重建,不仅为村庄增添了一处清幽灵境,更是海尾人民守护传统、凝聚乡情的重要象征。

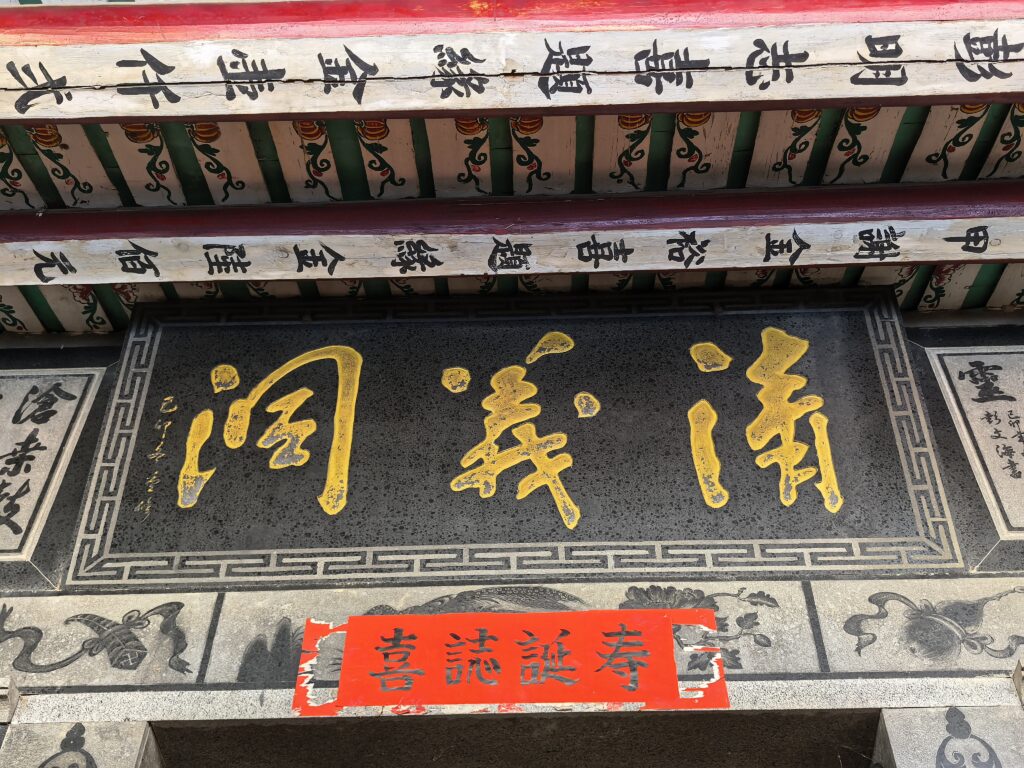

5.清義洞

清義洞位于海尾与邻村交界处,是港利村村民世代传承的民间信仰场所,主要供奉黑白无常尊神。黑白无常为冥司神将,主掌阴阳、勘察善恶,保境安民,镇邪驱恶,深受信众敬仰。

原庙因年久失修,结构破损,难以继续承载香火。为弘扬传统信仰文化、庇佑地方平安,港利村民众于己卯年(公元1999年)重建。

“清義”之名,取其清明正气、公义昭彰之意,象征神灵明察善恶、护佑黎庶,亦寄托村人崇德尚义、清正无私之精神寄望。

清義洞虽为小庙,却承载着浓厚的民俗文化与乡土信仰,亦是港利村民敬神感恩、凝聚乡情的重要象征。